译文及注释

译文

夜卧山中闻钟响,在这寂静的山中声音格外响亮。

霜风吹得月色也泛着寒意,月亮悬挂在幽深的天幕上。

钟声的前声还在寒夜回旋盘,后声又紧接着摇曳。

听着声音仿佛钟声在,想要寻找它时有没有具体的形象。

万物本源为空,从空而来,又归于空,何苦存有生灭想。

注释

窈(yǎo)窱(tiǎo):幽远深邃貌。

舂容:钟声回荡相应。

晃荡:摇曳。这里指钟声前后回应。

本际:谓穷极之始修也,即最先之起始。《胜矍经》曰:“生死者依如来藏,依如来藏故说本际不可知。”▲

创作背景

在七世纪后半叶,唐代诗人吟咏不定事件的诗(基本上是个人诗)越来越普遍,王勃的《山中》就是出色的范例。在张说的诗歌中,《山夜闻钟》就是这类诗篇中的优秀作品。

赏析

这是一首以禅院钟声为题材的禅理诗,描写了诗人在山夜听闻的飘荡不定的钟声,从而抒发了诗人对人世生活的虚幻的感慨。佛寺的钟声使人联想到存在的空虚。钟声在山中回响,奇妙地飘荡不定,增加了诗人的醒悟。钟声奇特地、幽灵般地既在彼处,又不在彼处,表明了人世生活的虚幻。第四联出色地表现了通感,通过佯称使钟声可见,强调它的虚幻性。这首诗与常建一首同样描写寺院钟声的诗《题破山寺后禅院》相比,则显得具有很强的独创性。

山夜里传来钟声。静寂中,这钟声格外响亮;霜寒里,这钟声格。外清越。夜色中只有这钟声如此丰盈与充溢,仿佛它是可以触摸得到的了。可是,钟声却是无形物,即便充斥于耳,也是寻之不见,它不过徒有其铿锵之声,本身乃空。由此想来,世上何物不如此呢。万物本源为空,从空而来,又归于空。而万物之有亦非实有,不过是因缘和合而成。既如此,也就无所谓生,无所谓灭。《金刚经》云:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”

钟声是中国古代禅诗中取材最多的对象之一,凡与钟声有关的诗累计起来不下千句。名句如孟浩然的“东林精舍近,日暮坐闻钟”(《晚泊浔阳望庐山》);王维的“古木无人径,深山何处钟”(《过香积寺》);裴迪的“林端远堞见,风末疏钟闻”(《青龙寺昙壁上人院集》);钱起的“清钟扬虚谷,微月深重峦”(《东城初陷与薛员外王补阙暝投南山佛寺》);刘长卿的“香随青霭散,钟过白云来”(《自道林寺西入石路到麓山》);綦毋潜的“塔影挂清汉,钟声和白云”(《题灵隐寺上顶院》);韦应物的“鸣钟惊岩壑,焚香满空虚”(《寄皎然上人》)等。钟声给人空灵悠远的清禅之气,将人带入无限渺远的幻想世界。张说这首《山夜闻钟》,可谓传神之作,诗中饱蕴宗教哲理。在一个寒蟾清辉、山深霜风的夜晚,一切归于静谧,忽然一阵浩钟,撞开了诗人想象的栅栏。那仿佛飘自碧虚中的袅袅宏音,听起来好像在眼前,寻找却没有踪迹,前声才过,后音又至,纵横涤荡,爽心动容,令人心茅塞顿开。原来空灵的世界这般伟丽,就不必执着于生灭之妄念。

全诗由闻钟而引发感慨。先写诗人之清静闲适,夜卧小歇;复写环境之清寒虚洁。此时钟声浩荡恍若自天际而来,“前声既春容,后声复晃荡。听之如可见,寻之定无像”,这四句最是神到之笔。前声、后声二句,给人以透不过气来的压抑窒息之感,而听之,寻之,又显得那般轻灵,甚或有些许稚气,显示了一位艺术家心灵世界里特有的童贞与性灵。语既平实,意性醇浓,实为难得之作。▲

鳄鱼张口夺灵齿,含射人毒如矢。

宁登高山莫涉水,公无渡河公不可止。

河伯娶妇蛟龙宅,公无白壁献何伯,

恐公身为泣珠客。公无渡河公不然,

尤公老命沉黄泉。公沉黄泉,

公勿怨天。

今古事,堪悲诧;身世恨,从牵惹。倘君而仍在,定怜余也。我讵不如毛薛辈,君宁甘与原尝亚。叹侯嬴、老泪苦无多,如铅泻。

论者以窃符为信陵君之罪,余以为此未足以罪信陵也。夫强秦之暴亟矣,今悉兵以临赵,赵必亡。赵,魏之障也。赵亡,则魏且为之后。赵、魏,又楚、燕、齐诸国之障也,赵、魏亡,则楚、燕、齐诸国为之后。天下之势,未有岌岌于此者也。故救赵者,亦以救魏;救一国者,亦以救六国也。窃魏之符以纾魏之患,借一国之师以分六国之灾,夫奚不可者?

然则信陵果无罪乎?曰:又不然也。余所诛者,信陵君之心也。

信陵一公子耳,魏固有王也。赵不请救于王,而谆谆焉请救于信陵,是赵知有信陵,不知有王也。平原君以婚姻激信陵,而信陵亦自以婚姻之故,欲急救赵,是信陵知有婚姻,不知有王也。其窃符也,非为魏也,非为六国也,为赵焉耳。非为赵也,为一平原君耳。使祸不在赵,而在他国,则虽撤魏之障,撤六国之障,信陵亦必不救。使赵无平原,而平原亦非信陵之姻戚,虽赵亡,信陵亦必不救。则是赵王与社稷之轻重,不能当一平原公子,而魏之兵甲所恃以固其社稷者,只以供信陵君一姻戚之用。幸而战胜,可也,不幸战不胜,为虏于秦,是倾魏国数百年社稷以殉姻戚,吾不知信陵何以谢魏王也。

夫窃符之计,盖出于侯生,而如姬成之也。侯生教公子以窃符,如姬为公子窃符于王之卧内,是二人亦知有信陵,不知有王也。余以为信陵之自为计,曷若以唇齿之势激谏于王,不听,则以其欲死秦师者而死于魏王之前,王必悟矣。侯生为信陵计,曷若见魏王而说之救赵,不听,则以其欲死信陵君者而死于魏王之前,王亦必悟矣。如姬有意于报信陵,曷若乘王之隙而日夜劝之救,不听,则以其欲为公子死者而死于魏王之前,王亦必悟矣。如此,则信陵君不负魏,亦不负赵;二人不负王,亦不负信陵君。何为计不出此?信陵知有婚姻之赵,不知有王。内则幸姬,外则邻国,贱则夷门野人,又皆知有公子,不知有王。则是魏仅有一孤王耳。

呜呼!自世之衰,人皆习于背公死党之行而忘守节奉公之道,有重相而无威君,有私仇而无义愤,如秦人知有穰侯,不知有秦王,虞卿知有布衣之交,不知有赵王,盖君若赘旒久矣。由此言之,信陵之罪,固不专系乎符之窃不窃也。其为魏也,为六国也,纵窃符犹可。其为赵也,为一亲戚也,纵求符于王,而公然得之,亦罪也。

虽然,魏王亦不得无罪也。兵符藏于卧内,信陵亦安得窃之?信陵不忌魏王,而径请之如姬,其素窥魏王之疏也;如姬不忌魏王,而敢于窃符,其素恃魏王之宠也。木朽而蛀生之矣。古者人君持权于上,而内外莫敢不肃。则信陵安得树私交于赵?赵安得私请救于信陵?如姬安得衔信陵之恩?信陵安得卖恩于如姬?履霜之渐,岂一朝一夕也哉!由此言之,不特众人不知有王,王亦自为赘旒也。

故信陵君可以为人臣植党之戒,魏王可以为人君失权之戒。《春秋》书葬原仲、翚帅师。嗟夫!圣人之为虑深矣!

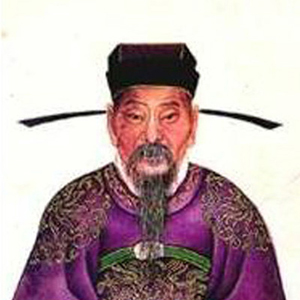

张说

张说 黄省曾

黄省曾 苏泂

苏泂 宋无

宋无 萧炎丑

萧炎丑 楼钥

楼钥 范成大

范成大 伍瑞隆

伍瑞隆 陈维崧

陈维崧 唐顺之

唐顺之 吴宽

吴宽